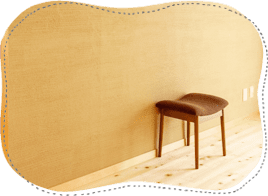

私たちが社名に「優」と「工房」という2つの言葉を入れたのも、そのような気持ちがあったからです。

一見、同じような表情の、同じような年齢の家でも、生い立ちや歴史は異なります。そこに住む人の考え方やライフスタイルも違います。

100軒の家があったら、100通りアプローチが必要です。100人のお客さまがいらしたら、100通りの答えが必要です。

私たちは、ご依頼の住まいの状態を一軒一軒しっかりと見極めながら、お客さまが住まいに対して抱く想いを引き出して、世の中にたったひとつの住空間をご提案します。心をこめて。

ぜひ皆さんに知っていただきたい私たちのこだわりをご紹介します。